�@�@�@�@�@���s���v�x���Ҏx���g�D�@�R�[�v������ �J�̉�

������report

�v�x���ґ�K��E�E�E�E�E2023.3.26�i���j

�x���҂��x���������ɂȂ�ȂǓ������L��܂����K�⊈���o���܂����B1�N���ĂΖS���Ȃ�ꂽ������z���ꂽ��Ƃ��m�F���܂����B

�v�x���ґ�K��E�E�E�E�E2022.3.20�i���j

�@

���ÁF�Ǘ��g���@�J�̉�@�����ψ���

�ꏊ�F1���W��Ɗe���x���ґ�

�K�⊈���F�x���K�[�f���V�e�B�R�[�v�����������ψ���ŗp�ӂ����������̂��َq�Ǝx���ψ�������Ă��ꂽ�Ղƒ߂̐܂莆�������āA73���̕��𓏕ʂɕ�����ĖK�₵�A�R�~���j�P�[�V�������͂���܂����B�x���ψ����Ⴂ���Ɍ�サ�Ė������A�����҂������肵�đ���21���ł����B

�A���P�[�g�����E�E�E�E�E2022.2.22�i�j

�R���i�Ђɂ�肨�x�݂��Ă�������ҁi���a22�N���܂�E75�Έȏ�j�K����ĊJ����ɂ������āA

�S�˔z�z�̃A���P�[�g����������B�@�@�@�@�E�E�E���^�@������E�����ψ���

�v�x���ґ�K��E�E�E�E�E2021.10.3�i���j

�o�^�҂ƍ���ґ�� ���ʂɕ�����ĖK��B�o�^�҂ɂ͔��x���v�����̎����L�������肢���A�R�~���j�P�[�V�������Ƃ�܂����B

�h�ЌP���Ɨv�x���ґ�K��E�E�E�E�E2020.2.5�i�y�j

�@

���ÁF�Ǘ��g���@�J�̉�@�����ψ���

�ꏊ�F6���W��Ƃ��̎���

�@�@�@������E�Ǘ��g�����L�̊e����i�i�ȈՃg�C���Ȃǁj���Q���ґS���ŕۊǏꏊ�̊m�F�Ɣ��o�����đg�ݗ��Ďg�p���@�̌P�����s���܂����B�I����V�N�̏W���B

�J�̉�̖K�⊈���F�x���K�[�f���V�e�B�R�[�v�����������ψ���ŗp�ӂ����������̂��َq�������č���ґ��70�� ���ʂɕ�����ĖK�₵�A�R�~���j�P�[�V�������Ƃ�܂����B

�h�ЌP���Ɨv�x���ґ�K��E�E�E�E�E2019.1.26�i���j

�@

��ÁF������@

���ÁF�Ǘ��g���@�J�̉�

�ꏊ�F6���W��Ƃ��̎���

�h�Ѓr�f�I�̎����F�u�n�k�����̎��ǂ�����H�v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�Ƌ�Ȃǂ̓]�|�h�~��v

���o���P���F������L�̂��܂ǂ���o�����������܂��B

���̂����ŃA���t�@�Ă̔��H�����܂����B����͐������݂��тɂȂ��Ă��Ĕ������������ł���B

�Ԃ�����A�ꂽ�Ⴂ���ꂳ�Q�����Ă����A�Ԃ���l�����������A�}�}�͂��߂ŕۈ牀�͋��s���܂ōs���Ă��邻���ł��B

�J�̉�̖K�⊈���F�x���K�[�f���V�e�B�R�[�v�����������ψ���ŗp�ӂ����R���̂��َq������ґ��70�� ���ʂɕ�����Ă��͂����A�R�~���j�P�[�V�������Ƃ�܂����B

�`�d�c�u�K�Ɛ����o���P���E�E�E�E�E2018.3.11�i���j

�@

����3�N�Ԃ��AED�u�K��������Ƌ��Âōs���A�F����M�S�ɗ��K���Ă��܂����B

�P�����{�ҁF�J�̉�@

���ÁF������@

���^�F�Ǘ��g��

�ꏊ�F�P���R�~�Z���y��6���W��O

���H�F�����o���Z�b�g50�H���@�y�b�g�{�g���A��

���h���E���̕�4���Ő����E�w�����ĉ�����������2�ǂɕ�����ė��K���܂����B

���̌�6���W��O�Ő����o���P���ŃA���t�@�ĂŃ`�L�����C�X�����܂����B�I����@�e���x�����̓���\�Řb�������B�ߌ�K�⊈���B

�`�d�c�u�K�Ɛ����o���P���E�E�E�E�E2017.6.24�i�y�j

�@

����3�N�Ԃ��AED�u�K��������Ƌ��Âōs���A�F����M�S�ɗ��K���Ă��܂����B

�P�����{�ҁF�J�̉�@

���ÁF������@

���^�F�Ǘ��g��

�ꏊ�F�P���R�~�Z���y��6���W��O

���H�F�����o���Z�b�g50�H���@�y�b�g�{�g���A��

���h���E���̕�4���Ő����E�w�����ĉ�����������2�ǂɕ�����ė��K���܂����B

���̌�6���W��O�Ő����o���P���ŃA���t�@�ĂŃ`�L�����C�X�����܂����B�I����@�e���x�����̓���\�Řb�������B

�����o���P���J�Ái������݂����Ƌ��Áj

�����F3��19���i���j�@�ߑO10�F00�`15�F00

�ꏊ�F6���W��Ƃ��̑O�̍L��

���e�F�؏`(�P�O�O�H)�p�ӁI�@���܂����B

�u�X�^�b�t�H�ׂȂ��ƂȂ��Ȃ邼�`�v�Ɛ����|����قǍD�]�ł����B

��������Đ�̂������������܂������A���Ƃ͂��ׂĒj���w����肨�����ł��B

������������@���������������Ɓ@�R(^�B^)�m

�����ƂȂ�Ƃǂ̗l�ȑΉ������邩�A�l���Ă����ׂ��ł��ˁB

�H�̗��J��

�����F11��13���i���j�@�ߑO10�F00�`12�F00

�ꏊ�F1���R�~�Z��

���e�F�@���N�̑��i�w�����j

�@�@�@�A�����i����̎w���A�Q���ґS���ʼn̂��܂��傤�j

�@�@�@�B11�F30����30�����A�x���҂őł����킹�B

�@�@�@�@�ߌ�e���ɕ�����ēo�^�҂�75�Έȏ�̂����

�@�@�@�@�����ψ���p�ӂ����V�N�������̔���

�@�@�@�@�����ĖK��

�h�ЌP���������o���P���E�E�E�E�E2016.6.26�i���j

�ЊQ���{�@�̉����ŁA���s���v�x���Ҏx���g�D�Ƃ����悤�ɂȂ����R�[�v�������J�̉�Ǝ�����Ŗh�ЌP��

�P�����{�ҁF�J�̉�@���ÁF������@���^�F�Ǘ��g��

�����F����28�N6��26���i���j�ߑO10�F00�`12�F00

�ꏊ�F8�����h������n�y��6���W��Ƃ��̋ߕ�

��t�F�ꕔ�I����ɎQ���ҋL���i�W��j

�����i�F���܂ǁA��A�S�A�d�A�Ђ��݁A

�@�@�@�@�V�����i���܁j�A�u���[�V�[�g�i������L���j�o�P�c�i�Ώ����p�j�A�Y����

���H�F�����H�i���@�����o���Z�b�g�h���C�J���[50�H���@��14,000�i�ŕʁj�y�b�g�{�g���A��

�x�c�юs�����h�ЌP���E�E�E�E�E2016.1.17�i���j

�x�c�юs�����h�ЌP���ɉ䂪������E�Ǘ��g���E�ЊQ���v����Ҏx���g�D�ł��Q�����A8:30�̃}�C�N�����Ɠ����Ɋe�ƒ�ŃV�F�C�N�A�E�g�s����1���ԁA���̌�̌��m�F�A���փh�A�J�m�F���A6���h�Ж{���ɏW���B�x���ψ��͗v����ґ�����ۊm�F�ɉ��܂����B9������Q���ґS��93���ŒÁX�R������֔��P���B�߂��Ă��Ă���n���ɂ�����������~�^���N�̌��w�A�Z�R������̂��b��_�˂Ők�Ђɍ���ꂽ���̎��̌����܂����B

�S�ˑΏۂɖh�Њw�K��ƃR���T�[�g

�����F2015.11.15(��)10�F00�`12:00�@1���R�~�Z��

�����F2015.11.15(��)10�F00�`12:00�@1���R�~�Z�� ���e�F

��1���@�u���������N�̔錊�v

�@�@�@�@�`�c�{�Ö@�̒m�b�ƍH�v��������`

�@�@�@�@�@�@�@�X�V�{���w

�@�@�@�@�@�@�@�܂邪�����I�������@�@�Ԋەq�s�@��

��2���@�R���T�[�g

��2���@�R���T�[�g�@�@�@�@�s�A�m�Ƒt �@�A�����̃m���E�G�C�����w�@��

�@�@�@�@�@�@�@�@�V���p���́u�ؗ�Ȃ��|���l�[�Y�v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�m�N�^�[���@��2�ԁv

�@�@�@�A�s�A�m�ƃ`�F���̃A���T���u��

�@�@�@�B��d���u���̂����v

�@�@�@�C�݂�Ȃʼn̂���

�@�@�@�@�@�u�����������v�u �ӂ邳�Ɓv

�s�����̒S������2�l���Ē����܂����B

�I����A���ʂɗv����ґ��75�Έȏ�̂���֕����ψ����̂��َq�������ĖK�₵�c�������܂����B

�S�ˑΏۂɖh�Њw�K��Ƃ��������T����

�����F2015.7.19(�y)10�F00�`11:30�@1���R�~�Z�����e�F��1���@�u�Ƃ₵�����o�O�u���v

�@�@�@�@�@�@�@�@���̂��ƍ��Y�����g�߂Ȗh�Ђɂ���

�@�@�@�@�@�@ �u�݂�Ȃʼn̂����v

�@ �@ ��2���@�x���ψ���c�@

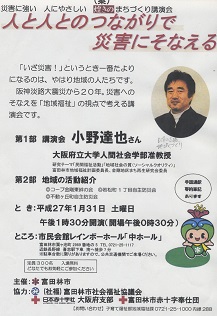

�u�ЊQ�ɋ��� �l�ɂ₳���� �����̂܂��Â���v�u����� ���ᔭ�\

�����F2015.1.31(�y)13�F30�`

�����F2015.1.31(�y)13�F30�`�@�@�@�s����ك��C���{�[�z�[���u���z�[���v

���e�F��1���@�u����@����B�玁�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���{����w�l�ԎЉ�w���y����

�@ �@ ��2���@�n��̊����Љ�

�@�@�@�@�@�@���ᏼ��1���ڎ���h�Љ�

�@�@�@�@�@�@���R�[�v�������J�̉�

�@�@�@�@�@�@���s�����u������h�Љ� �@�ق��Ƃ炢��

�n�܂�O�ɑ��c�s���Ƃ��b������@��L��A�����I����n�܂��Ă���Ƃ���������Ă܂����B�����ďI����ɂ͏���B��y������M����̂���l��4���Ń}���V�����̂��낢��Ȍ��Řb�������o���܂����B����c���ɂ�����o���A�x�c�юs�����������Ƃ����h�������Ē����[�������ߌ�ł����B�@�@�@�@�@

���\���Ă��ꂽM����͗��������ė]�T������ǂ��ǂ��Ƃ������̂ł����B�����ꂭ���������F�l �L��������܂����B

���\���Ă��ꂽM����͗��������ė]�T������ǂ��ǂ��Ƃ������̂ł����B�����ꂭ���������F�l �L��������܂����B

���ᔭ�\���e

|

��\�E����\��c�J�Á@�@�@ 2015.1.12(���E��)

�u�ЊQ�ɋ��� �l�ɂ₳���� �����̂܂��Â���v�u����� ���ᔭ�\����ɂ������Ẳ�c�J��

�@�@�Q����7���{�s�������2��

�@1.�I�ꂽ���R�@������������ł̐ݗ��B�������e���p�����Ă���B�n��I�ɑÓ�

�@�@���ᏼ��1���ڎ���h�Љ�

�@�@�@�@�N���̖h�ЌP���ŏ��h���E���ƈꏏ�ɍ���ґ��K�₵�ĉƋ�̒u�����Ȃǎw��

�@�@���s�����u������h�Љ�

�@�@�@�@��������Z���ŏ��������g�D��ݗ����A�Ԃł̑��}�⌎1��̒��s�J�ÂȂNJ���

�@2.�Q���Ώێҁ@�@�����ψ��A�������\�ȂǁA�����ψ���

�@3.���ݎx���g�D��42�����ݗ�����A�Ώۂ�200��������B

�@�@�n���̒��͒����ł��̉����g�D�Ɏ���h�Љ����

�@�@�j���[�^�E���͎�����͊e�c�̂Ɠ������l�b�g���[�N�̒���1�g�D�I����

�@4.���\���ԁ@10���@ ���\�ҁ@M����@�p���[�|�C���g��

��2�� ���ᔭ�\�ł����킹��c�J�ÁE�E�E�E�E2015.1.24(�y)13.00�`

26�N�x�H�̊w�K��ƒ������J��

�����F2014.11.1(�y)10�F00�`12�F00�@1���R�~�Z��

���e�F�@��앟���m�ɂ��u���\�h���v��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�]���g���[�j���O�v

�@�@�@�A���N�^�����H�w���҂ɂ�錒�N�̑�

�@�@ �B��������@�@�i�ߑO11�F30�`12�F00�j

�@�E�o��22���{�ϔC��5����27���i����36����75���j

�@�E�V�g�D�A�A���Ԃ̔z�z�@�x�����@36��

�@�E�v����Ҍ����@�v����҂�51����

�@�E������̉����g�D�Ƃ��錏

�@�@�@������̖���������Ă���̂ł́c

�@ �@ ���^�Ƃ��������ł���Ă����Ă͂ǂ���

�@ �@ ���^�Ƃ��������ł���Ă����Ă͂ǂ���

�@�E���̘g�����x�����x�ɂ��ẮB

�@�@�v����҂�����������v���������Ă̘b���ł��傤��

�@�@�����Ă̈��A���ł��ėǂ��̂ł�

�@�@�����̕��ƍ��ӂɂ��Ă�x����������̂ʼn�������Ƃ��B

26�N�x�@��1���J�̉��J�� 2014.4.19(�y)

�~�}�P���i10�F00�`11:00�j

�@�E�x����19���{�v�����1���{������1����21��

�@�E���h�{������c�������J�����2����AED�̎�舵�����w��

�A��@�@�i�ߑO11�F00�`11�F30�j

�A��@�@�i�ߑO11�F00�`11�F30�j

�@�E�x����19���{K�������20���i����37���A�o�ȗ�51���j

�@�E�V�g�D�A�A���Ԃ̊m�F

�@�E�v����Ҍ����@26�N�x�̗v����҂�25�N�x���2���сA4������

�@�E�x���ҕs���Ώ��ׁ̈A������̋��͂����҂�K������ق��܂����B

�@�@����3���A6���̎x���҂̑���������

�i3����KA����ޔC���܂����B2����MO������m�F�v�j

�@�E�o�O�u���������Ɗ��p�i�x���ҁA�v����҂̍s���𑝂₷�j

�@�E�x���ҏ̔��s���s�����Ɉ˗����܂��B

�h�ЌP��������E�K�⊈���J�Á@�@ 2013.11.16(�y)

�C���^�[�z���̐��� 1.�P�����e�@�@�@54���Q��

�C���^�[�z���̐��� 1.�P�����e�@�@�@54���Q���@�@�C���^�[�z���̎�舵���ɂ���

�@�@���Z�˓����m�킪�Ђ����m����ƃx������

�@�@�@�悭�m�F���ĉЂ̏ꍇ�́u�Њm��v�{�^��

�@�@�@��쓮�̏ꍇ�͂Q���ȓ��Ɂu�x��~/�����v �@�@�@�{�^��

�@�@���ݒ�̎d��

�@�@�@�^�b�`�p�l�����j�^�[���^�b�`����Ɖf���\���E �@�@�@�x��\���E�e��ݒ肪�o��

�@�@�@�e��ݒ聨���ݒ聨�Ăяo������ݒ聨 �@�@�@���ւƃG���g�����X�̉����ς���

�@�@�@���^�������������Ԓ��߂ɂȂ�܂����B

�@�@�A�h�Аݔ��ɂ��ĊǗ��g��������� �@�@�@�@�@

�B���Ί�̎g�����̌�

�B���Ί�̎g�����̌�

����҂��S�����K���܂����B

�C���h�����Ԃ̐���

11��19���@3��N�����肨��̓d�b���܂����B�p���������������Ĕ����ɍs�������B���N�y���݂ɂ��Ă��܂��B

�@�@�@�@�@ �F����ɋX�������`�����������Ƃ̂��Ƃł����B

2.��2��@�@38����23���o��

�@�@�@����K��ŋC�Â������Ƃ��e���ʂɕ�

�@�@�@�@���������琺�|�����s���Ă���̂ō���������

�@�@�@�@�@�Q�����ĖႦ���B

�@�@�@�@���x���������Ȃ��̂ŊK�ɕ����čs���Ă���

�@�@�@�@���������ア�Ƃ����������̂ŃC���^�[�z����

�@�@�@�@�@�Z�߂ɂ��Ă���

�@�@�@�@���x���҃}�b�v������Ă���

�@�@�@�@���S���Ȃ�ꂽ���𑁂��c��������

�@�@�@�@���ړ��⎀�S�𑁂��c�����邽�߁A�J�[�h��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����ēn���Ă����ẮH

�@�@�@�@���ً}�A����̕��ɗp����n���Ă����H

�@�@�@�@�@������̘A������m���Ă����������߂ɂ��ǂ�

�@�@�A���������̐��ɂ���

�@�@�@�@������\������1.3.6.8�������Ă��邪�A������2.4.5.7��������B

�@�@�@�@����\�������ψ��ɂȂ邽��8����\������B8����\�Ɏx��������Ȃ�

�@�@�@�@�������ψ��ƕ����ψ����\���I�u�U�[�o�[�ōݐЂ���

�@�@�B�K�⊈��

�@�@�@�@�����ʂɕ�����ēo�^�ґ��K�₵�A�����ψ����̃p����75�Έȏ�̍���ґ��

�@�@�@�@�@���͂����܂����B

��\�E����\�E����\��c�J�Á@�@�@ 2013.11.2(�y)

1.����

�@�@�@����܂ł̌o�ߕ�

�@�@�A�v����o�^�҂̈ړ���

2.���c����

�@�@�@�ЊQ�P���@�����A���C���^�[�z���̎g�����ƉЕ�m�@���ߎ��̑Ή��@���A�C�z��

�@�@�@�@�@�@�@�@���}���V�����ЊQ���̋����ɂ��ā@�Ǘ��g��

�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ί�̎g�������n�P���@���h��

�@�@�A����ɂ���

�@�@�@�@�@�@�@�@������K��@�N2��ō���͕����ψ���Ƌ��ÂŃp�������͂�����

�@�@�@�@�@�@�@�@���x�����̓o�^�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�����������̐��ɂ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����\4���@2.4.5.7���ƕς��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������ψ��ƕ����ψ���\�������

��\�E����\��c�J�Á@�@�@ 2013.9.14(�y)

���J�̉�̎��g�݂Ƃ���

�@�@�@�@�ЊQ�P���@�@���ւ���ꂽ�C���^�[�z���̐����A�ݒ�̎d���Ȃǁ@���A�C�z���Ɉ˗�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Е�m�@�@��쓮���̑Ή��@�Ǘ��g���Ɉ˗�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ί�̎�舵�������n�P���@���h���Ɉ˗�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`���V���@11��2���̓���\�҉�c�ɓn��

�@�@�@�A����K��@�@�����K�₷��

����2��ɂ��āB

�@�@�@�@�����@�@�@�@11��16���i�y�j10�F00�`

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̑O�ɓ���\�҉�c���J���@11��2���i�y�j10�F00�`

�@�@�@�A�����̌��@�@��\�����������ψ��ɂȂ邽�ߑ����T���B�@

�ڂ����狳���@�I����x������c�J�� 2013.4.20(�y)

�ڂ����狳���J���i10�F00�`11:30�j

���x�c�юs�o�O�u���̍u�t�̊F����5�����Ă��������B

���]�Ɍ����܂�������c�����̕��בւ��A�J���[���ĂȂ�

���ڂ�����(�^�I��)�̑��A�Ƃ�Ƃ�̑�

�����\�h�u��

���e�B�[�^�C��

���V�уg���e�[�V����(�S���傫�ȗւɂȂ��Ă���ʉȂ�)�F����y�������ł�����B

���A���P�[�g

�x������c�J���i11�F35�`12:30�j

���o�^�҂̈ړ��E�ύX�𓏑�\�ɓ`����

������H�̖h�Ѝu���ɂ���

�@1.�Ǘ��g���ƈꏏ�ɉ䂪�}���V�����̎{��(���ւ̃C���^�[�z�����A�C�z���Ɏ��ւ���ꂽ)�̐����Ȃ�

�@2.�Е�m�@��쓮���̑Ή��ɂ���

�@3.�_�������ɋƎ҂������čs���Ắc

�����̑�

�@1.�����ՂȂǂ���ăR�~���j�P�[�V������}��

�@2.���ł��s���Če����ꏊ�̒�

�@3.���D������オ���Ă��邪�����Ƃ̘A�g�́H�c��R�̂��Ƃ�w���������Ȃ��i��\�k�j

���ʂɓo�^�ґ�K�₵�ďc��

�@���c���ł������Ƃ��P�T�Ԓ��ő�\�֕���

�@��6���͂��̓��̗[��11����3���ŖK�₵�܂����B

��\�E����\��c�J�Á@�@�@ 2013.3.2(�y)

�@

1.�x���ψ�����(��1��)�̔��ȁB

�@�@�@��39����23���o�ȁ����Ŕ����ȏ�o�Ȃ���悤���g��

�@�@�@��AED�����}�蓖�u�K��͒���I�ɊJ�Â���

2.���c����

�@�@�@������K��i4���j���@4��20���i�y�j10�F00�`�{�b�`�狳���@1���W�

�@�@�@���I����K��

�@�@�@��6����1��̍L��ŁA�����z���Ă������̔c��

�@�@�@���Ǘ��������ł��A�����z���Ă������։���ғo�^�̎�����n���Ē����悤�Ǘ��g���ɂ��肢����B

3.�h�ЌP���̌v��

�@�@�@���C���^�[�z���̎g�����Ȃǂ̍u�K���Ǘ��g���ɂ��肢���Ĉꏏ�ɊJ��

�@�@�@�i�U���ő����A��쓮�Ŕ��x���������Ԗ���h�����Ԃ��o�������o�܂��L�鎖����j

�o�^�҂̕ύX���\�ҁE����\�҂ɘA���@�@�@ 2013.1.10(��)

�����S���Ȃ�ɂȂ�������1�l��炵�̕��Ŏ{�݂֓������ꂽ����A���B

���{�݂֓������ꂽ���́A�s���̕�����{�l���ɓo�^�ύX�͂����o���Ē����悤���ނ𑗂�Ƃ̎��B

AED�����}�蓖�u�K��@�I���㑍��J�� 2012.11.17(�y)

AED�����}�蓖�u�K��J���i10�F00�`11:30�j

���x�c�юs���h�����u�t��4�����Ă��������B�Q���ґS�����̌����Ď��ۂɔ����܂����B

�����ɓ|��Ă���l������Ƃ����z���2�ǂɕ�����ċ[���̌��ł��B�@�N���|��Ă���B�u������������v�ł����v�ƌ����Č�����������������������B�u�N�����ĉ������l���|��Ă��܂��v�u���Ȃ��͋~�}�Ԃ��Ă�ʼn������v�u���Ȃ���AED������Ă��ĉ������v�@�|��� ����l�̖T�ɍ���ċz�̊m�F�i���Ƃ����������Ă��Ȃ����ċz���Ă��Ȃ��j���������J�n�i�l�H�ċz�j�Q��i�R�O�Q��j�uAED�����Ă��܂����v�uAED�̓d�������ăp�b�g��\���ĉ������v��̓��b�Z�[�W�ɏ]���B

����l�̖T�ɍ���ċz�̊m�F�i���Ƃ����������Ă��Ȃ����ċz���Ă��Ȃ��j���������J�n�i�l�H�ċz�j�Q��i�R�O�Q��j�uAED�����Ă��܂����v�uAED�̓d�������ăp�b�g��\���ĉ������v��̓��b�Z�[�W�ɏ]���B

���F����^���Ɏ��g��ł����܂�����B

����J���i11�F35�`12:30�j

������39�����Q����23���ő�����B

���ӌ��Ƃ���

�@1.���ɂ���ėv����҂Ǝx���������Ó����ȂƎv���鏊���L��̂œK�������K�v�ł�

�@2.���̃}���V�����͂ǂ��ɔ���悢�̂��H�Ɨǂ��������̂ł����z�z����

�@3.�c�n�Ǘ��g���̋Ɩ��ɋL���Ă���̂ŐU�蕪�����K�v�ŁA���ǂ����͊W������

�@4.�K�₵�Ă���Ȃ��l�ɂ͓d�b�����Ă��ǂ��̂��H�@���ėǂ�

���N�Q��̖K�⊈���@�@�Q�T�N�S���ƂP�O���ɍs��

���w�K��E�u�K��̎��g��

�@1.�L�����o�����C�g�Ƃ����F�m�Ǘ\�h�u�������Ă����Ƃ��낪�L��B

���h�ЌP��

�@1.�Ǘ��g���Ƌ��͂��čs��

�������ɕt����

�@1.�����̑̐��ő�����

�K���V�C�̕��ւ��n�����鎖

�o�O�u�������͂悤�`���̍u�K���x������c�J�� 2012.10.13(�y)

�o�O�u�������͂悤�`���̍u�K�i10�F00�`11:20�j

���x�c�юs��@�Ǘ������u�t�ɗ��Ă��������B�n��̔��E�ꎞ���ꏊ�̈ē���ً}���[��������O�̉��̍Đ��������Ē����܂����B����̑��{��ă��[�����M��������l�͎Q���҂ɂ͂��܂���ł����B

�����^�����@�슋��R�̒f�w�͂Ƃ�������ɐ���f�w�тɊ܂܂��Ƃ̉ł����B

�����͂悤�`���u�K�@�Q���҂��Ⴂ�����������������̂ŁA�ЊQ�p�`���Ȃǂ��Љ���͂悤�`���̓o�^�̂��b�܂ł͂��܂���ł����Ƃ̂��ƁB

���A���P�[�g�����z�肵�A���퐶���ō����Ă��邱��(�}���V���������E�ݔ��Ȃǂ�)�������Ē����܂����B

�x������c�i11�F20�`12:20�j

���Q����25�������ʂɕ�����č����Ă��������v�x���o�^�҂̕ϓ��Ȃǂ̐��������A�ߌ�c���ɖK�₷��ɂ������ẮE�~�}��Ï��L�b�h���Ί�A�����E�ً}�ʕ�V�X�e���E�ߋT�A���������`������悤��������B�����ψ���H�ɕw�l��ł��͂����Ă���V�T�Έȏ�̍���҂ւ̃p����������ł��͂����܂����B

��11��17��(�y)�J�×\��́u�ЊQ�P���v�ɂ��Ă͕���\4���ő��}�Ɍ��߂Ē����܂��B

���u�ЊQ�P���v�I����ɑ�����J�×\��

�x������c�㕛��\��c���J����܂����B

�ߌ� ���ʂɓo�^�ґ����ґ��K��

���ꂼ��ɏc���ƃR�~���j�P�[�V�������͂���܂����B

��\�E����\��c���J���܂����E�E�E�E�E2012.10.21

�}�ɓ��j���J�����ƂɂȂ���̓R���_�ł����B�B

����\�҉�c�@�J�Á@�@�@ 2012.9.29(�y)

�x������c�̎������ɂ��ĂƖK�⊈���ɂ���

���o�O�u�������͂悤�`���̍u�K�i���Z�҂Ɉē��j��1���Ԃ��炢�B

���v�x���Ҍʃv�����ɂ��K�⊈���ɂ��āB

�@�@�@�E�~�}��Ï��L�b�h���Ί�A����

�@�@�@�E�ً}�ʕ�V�X�e��

�@�@�@�E�ߋT�A����

��\���s�����t���Ȃ����͑��̎x�������o�Ă�������A���͂悤�`���̃}�X�^�[�u�K���X���[�Y�ɑ̌��o�^���o���܂����B

�n��Ŏ��g�ލЊQ���v����Ҏx���@�u����@�@�@ 2012.6.23(�y)

���ؖΗY���u�Б�w���� ������z�[��2�K��z�[��

���s�����l�̖����~���Ȃ��悤�ȏɂȂ鎖���ЊQ�Ƃ����B�����Œn��̗͂�K�v�Ƃ���B �@�����E��������Ԃ��̂������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���n�k���N���h�ꂪ���܂��ē����鎞�K�X�͗h�ꂽ��~�܂�悤�ɂȂ��Ă���̂ŁA�u���[�J�[�𗎂Ƃ��āi�ߏ����j������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���x�c�юs�ōЊQ���v����Ҏx���g�D���o��������19�����Ɛ����L��܂������A�F������ӎ��������悤�ŎQ���҂��ƂĂ����������ł��ˁB

�Z�������ЊQ�⏞�ی��̉����\���@�@�@ 2012.4.9(��)

4���ŐV�x������1���������v40���ŁA�����ł���s�\�������܂����B

��Q��@�x�����S�̉�c���J�Á@�@�@ 2012.3.17(�y)

�o�^�҂̏c���y�т��m�荇���ɂȂ邽�ߖK�₵�����ʂ���������Ẳ�c�B

(1)�V�x����18�� ���v39����21���o�� �v����o�^�� 2����3����

�@�@���e������̕Ƃ��āA�S���̊���o����B�@���s�͕s���R�Ȃ����i�����E���O�j�B

�@ �@ ��Ⴢ͂Ȃ����B�@�ߗׂɐe���͂��邩���Ȃ����B�@�A�����M�[�Ǐ�́B�@��́B

�@�@�@�ȂǕ����Ă���ꂽ��A�܂��͊獇�킹�ɍs���܂����@�Ƃ��ł����B

�@�@���K�₷��ۂ̖��D�c�s�ɗp�ӂ���̂Ő\��

�@�@���v����҂ɕ��S�ɂȂ�Ȃ��悤�Ȕz�����K�v

(2)�Ǘ��g�����������˂Ă��������̕�

�@�@���P���R���̊Ԃ̊K�i�Ɏ肷���t����H��

�@�@���T���ɂU���T�O�O�O�{���g�̓d�͋@��̌����H���@�G���x�[�^�[���S�Ă̊�@���~�܂�

(3)���ꂩ��̊����Ƃ���

�@�@���s�̃��N���[�V��������痈�Ă�����Č��N�̑���m���f�B�b�N����l�̂Ȃ��������Ă���

�@�@���C���^�[�z���E�Е�m��̎g�����A�G���x�[�^�[�̎~�ߕ��Ȃ�

(4)���c����

�@�@���N�Q����x�K��\�襥����ɂ���Ă͂����Ƒ�������

�@�@���h�ЌP���@�Ǘ��g���h�Јψ���Ƌ��ÂŁA�H��5������

(5) �z�z��������E�R�[�v������ �J�̉�x���g�D�}

�@�@�@�@�@�@�@ �E�V�K�x�����o�^�Җ���

�@ �@�@�@�@�@�@�E��Q��x������c���W��

�u�h�Њw�K��v�J�Á@�@ 2012.2.11�i�y�j10�F00�`

�x�c�юs ��@�Ǘ��ہ����h���̕��ɍu�t�����肢���Ă̏��߂Ă̊w�K����J���܂����B

�F����ɂ����͂����������A�o�Ȏ�73���@�A���P�[�g��o��56���@�x�����ɓo�^���܂��Ƃ�������11���ł����B

�����{��k�ЂɊw�Ԏ��Ƃ��ČP�����Ă���̂Ƃ����łȂ��̂Ƃ̍����ꂫ����ƌ��ʂɌ��ꂽ�Ƃ̂��ƁB

�W���Z��ɍ������u�������肢���Ă��܂����̂ŃG���x�[�^�[�ɏ���Ă��鎞�n�k���N������e�K�̃{�^�����}���ʼn����Ď~�܂����K�ō~���B

�|�̖_2�{�Ɩѕz�ŊȈՒS�˂��o������������Ē����܂����B

�z�z������

1.�x�c�юs�o�O�u�� ���ƕ�炵�����(�h�Ђɂ���)

2.��펞�����o���i�`�F�b�N���X�g

3.�n�k�ɔ����āI���h�{��

4.���Ί�̃��T�C�N��

5.�A���P�[�g���x�����o�^�p��

���̌�@�x�����݂̂ւ̓o�^�Ҏx���v�������̐��������A�����Ƃɕ�����ēo�^�Җ�����b�������܂����B

���ꂩ��o�^�ґ��K�₵�c�����s���Ȃ����J��[�߂āA1������Ɏx������c���s���܂��B

�E�A���P�[�g�̏W�v�Ɗw�K��̕���S�˔z�z���܂����B���2012.2.18

�E�U���x����3���ꏏ�ɓo�^�ґ�P�O���Ƒ��Q����K�₵�܂����B�@2012.2.12(��)

�E�T���x����������o�^�ґ��K�₳��A����ɂȂ����̂ő��q�̋߂��ɉz���Ă��܂����Ƃ̎��B

�E�R���x��������Q���Q�U��(��)�ɉ�c������܂����B�c���^

�c�n�Ǘ��g�������������J�̉�̐������@�@2012.1.21(�y)

������2���ŎQ�������������߂܂����B�e���Ǘ��g���ł��h�Бg�D���g�[��������Ȃ̂ŁA1�{���������Ă����Č�̐i�ߋ�Řb��������������邩������Ȃ��Ƃ������Ɏn�܂�܂������A�Ǘ��g���̕����v����҂̏�~�����Ƃ̎��ŊǗ��g���h�Јψ����x�����ɂȂ��Ē������炻��͉������܂��˂Ƃ��U�����܂����B������Řb�������Ă���Ƃ������ŎU��܂����B2��11��(�y)�J�×\��̖h�Њw�K������Âɂ��ėǂ��ƌ��_���ł܂������A�`���V���s�ς݂ł����B

�ݗ�����J�Á@�@�@2011.12.10�i�y�j

�������\��Y������c���Ƃ��āA����܂ł̐ݗ��ɂ�����o�ߐ�������������A�ЊQ���v����Ҏx���g�D�̐ݗ��̏��c��ɂ��ē��_�ɓ���B���A�Ǘ��g�����痝�����Ɩh�Г��S���������Q������Ǘ��g���ւ̗v�]��������Ύ����A��A������Ɏ���O�����Ȍ���������|�̔���������A12��17���i�y�j�̗�����̉�c�ŁA���}���V�����i�S�W�O�ˁj�ōЊQ���v����Ҏx���g�D�̐ݗ������������Ƃ̕�����Ƃ̔������������B

�@�i�P�j�x���g�D�̋K��

�K��̍ŏI�m�F�ɓ���A�����̕ύX�E�lj��̗v�����������B���A�{�����e�B�A�̕������܂� �l�����f���Ăق����Ƃ́A��]���������B

�ύX�E�lj��̉ӏ�

�@�@��Q���@�@�@�@�@�ύX�@�@�@�@ ���S�m�ہ@���@���S�m�F

�@�@��T���@�@�@�@�@�lj��@�@ �R���Ƃ��� �u����\�́A�e���̎x�������\����B�v

�@�@��W�E��P�O���@�ύX ���Ɓ@���@�����@�@�i�S�����j

�@�@��X�� �@�lj� �V���Ƃ��āu�K�v�ɉ����ėՎ���������W�ł���B�v

�@�i�Q�j�x���g�D�̃l�[�~���O

11��17���t���́u�ݗ��ψ���̂��ē��v�łR���A�����ł̒�ĂłQ���A�����̔��ĂłP�����v�U���̃G���g���[�̒�����A�ŏI�I�l�ɂQ�����c��A�u�R�[�v�������@�J�̉�v�ƌ���B

�@�i�R�j�x���g�D�̖����I�o�A�y�ю����ǂ̐ݒu

���O�ɔz�z���ꂽ���Ăǂ���A����ɂ������ꂽ�B

�@�i�S�j���_�̎w�E

A�j�x�����e�ɁA�v����҂̕��X���ߓx�̊��҂��������Ȃ��悤�ɏ\���Ȑ��������Ăق����B

B) �����I�ɂ͎�����g�D�̗����グ�̘_�c���A�K�v�ł͂Ȃ����H�@���A�Ǘ��g���Ƃ́@�@���͊W���K�v�ł͂Ȃ����H

�R�[�v������ �J�̉�